Размеры хомяков. Сколько весят хомякообразные семейства Cricetidae.

Размеры Cricetinae варьируют довольно широко, хотя и меньше, нежели у Muridae. Длина тела мелких хомячков Baiomys, Scotinomys, Phodopus около 70—80 мм, крупнейший из хомяков антильский Megalomys имеет в длину 380—400 мм. Вес колеблется от 12 (Baiomys, Reithrodontomys megalotis) до 600 г (Cricetus cricetus). Вес Megalomys неизвестен, этот род вымер в историческое время. Средний вес мышеобразных форм 20—40 г (Peromyscus maniculatus 17—35 г, P. leucopus 19—31 г, P. truei 20—30 г, Onychomys torridus 20—25 г, О. leucogaster 24—40 г), наиболее крупные формы размерами обычно не превышают крысу: вес Neotoma lepida 95—160 г, N. magister 375—455 г, N. (Teonoma) cinerea 320—585 г, Sigmodon hispidus 80—240 г, Cricetus cricetus 460—600 г.

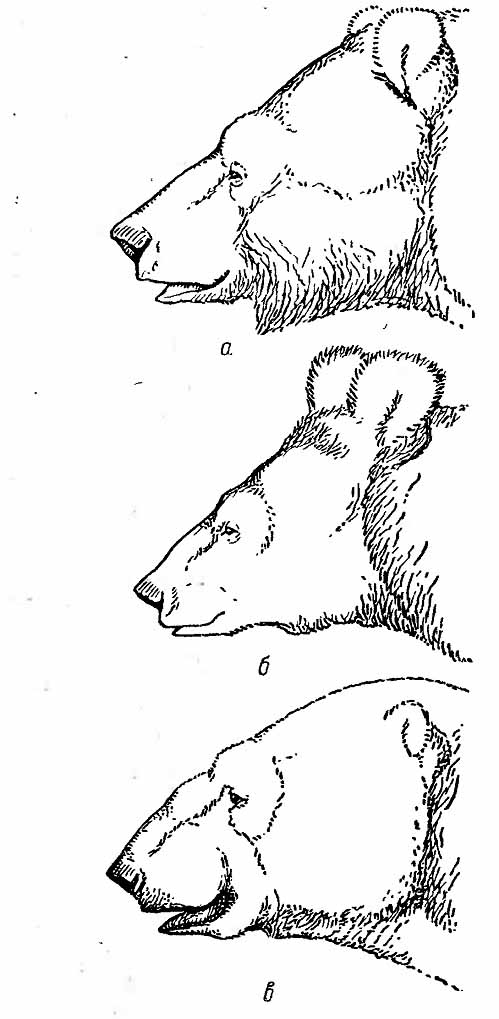

Myospalax myospalax - цокор.

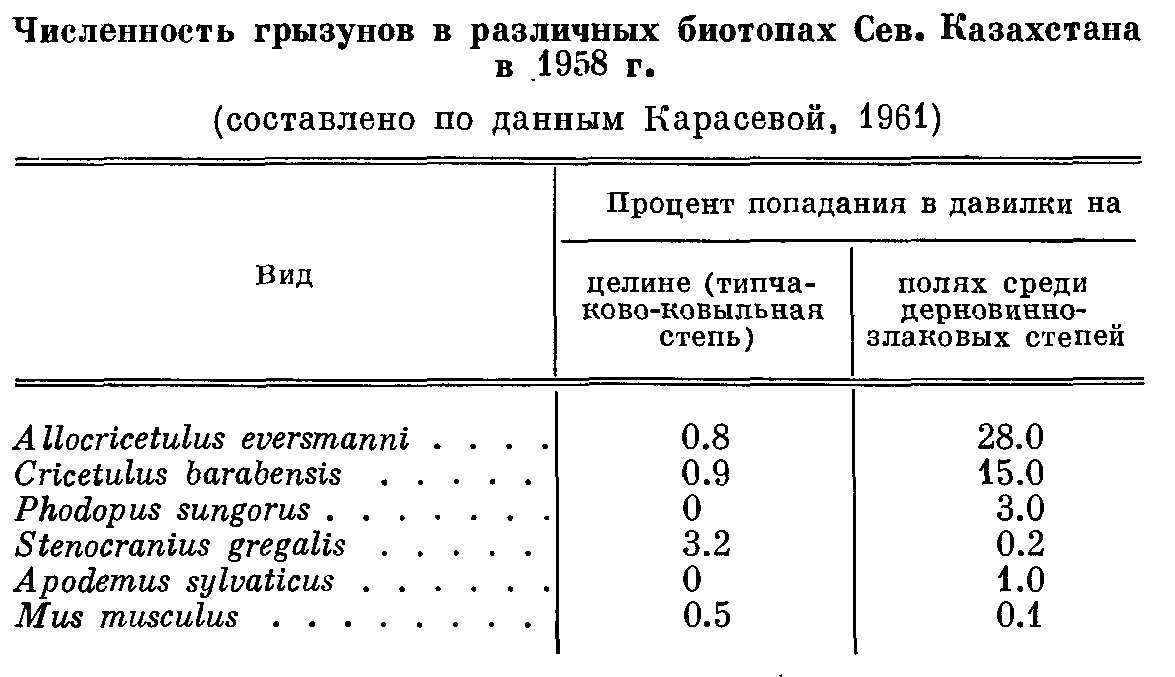

Замечательно, что в одной и той же области, нередко в одном и том же биотопе, хомяки одного биологического типа представлены как крупной, так и мелкой формой. Так, в степях Палеарктики крупный Cricetus cricetus живет совместно с более эвритопными мелкими Cricetulus migratorius и Allocricetulus eversmanni, в горных и предгорных степях Кавказа, Малой и Передней Азии совместно с крупными хомяками рода Mesocricetus (М. raddei, М. brandti, М. auratus) живут С. migratorius. В Монголии совместно со средних размеров хомяками Allocricetulus curtatus живут крошечные Phodopus campbelli, Ph. roborovskii и Cricetulus barabensis.

Peromyscus maniculatus - олений хомячок. Вес - до 25 г.

В Неарктике совместно с мелкими мышевидными хомячками Peromyscus (P. maniculatus, P. leucopus и др.) живут крупные крысовидные лесные Neotoma floridana magister, в солоноватых приморских водоемах совместно с крупными Oryzomys palustris обитают мелкие Reithrodontomys (Harris, 1953).

Пустыням Палеарктики свойственны как крупные тушканчики из родов Allactaga, Dipus, Paradipus, Jaculus, Eremodipus и др., так и карликовые формы родов Cardiocranius и Salpingotus. В пустынях Неарктики нишу крупных тушканчиков занимают Dipodomys, а мелких поразительно похожие на Cardiocraniinae — Microdipodops.

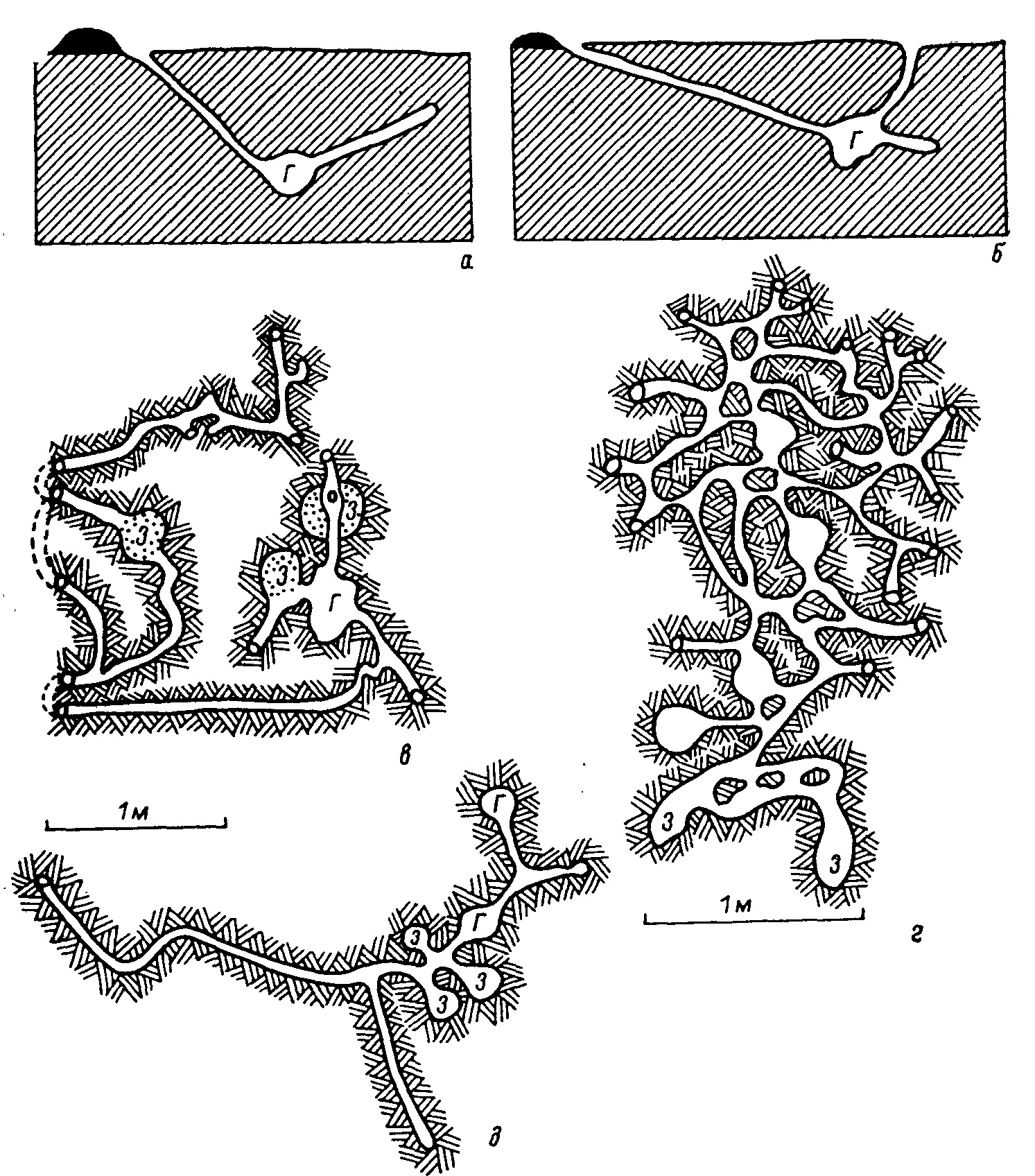

Равнинные и горные степи Палеарктики населяют слепыши (Spalax и Microspalax) и цокора (Myospalax), а из мелких роющих форм — слепушонки (Ellobius) и (на Кавказе) прометеевы полевки (Prometheomys). В степях Сев. Америки нишу крупных роющих грызунов замещают Geomys с адаптациями к роющему образу жизни типа Myospalax, нишу палеарктических слепушонок мелкие гоферы рода Thomomys.

В Африке остепненные пространства горных районов Эфиопии и саванны Сомали, Кении и Танзании населяют Tachyoryctes с адаптациями типа Spalax, а саванны Южн. Африки (на юг от экватора) заселяют крупные Bathyergidae — Bathyergus, Cryptomys, Georychus, Heliophobus. Совместно с Tachyoryctes, Cryptomys и Heliophobus живут и мелкие крайне своеобразные голые батиергиды Heterocephalus.

Наконец, в Южн. Америке пампы Патагонии и горные степи Бразилии заселяют роющие туко-туко (Ctenomys). Совместно с ними живут мелкие, типа Ellobius, восьмизубовые Spalacopus (горные степи Перу и Чили) и конвергирующие с Prometheomys хомяки рода Notiomys.

Обычно крупные формы (Spalax, Myospalax, Rhizomys в Евразии, Tachyoryctes и крупные Bathyergidae в Африке; Geomys, Pappogeomys, Cratogeomys и другие в Сев. Америке) викариируют и совместно с ними могут жить лишь мелкие роющие формы грызунов.

Таким образом, дифференциация грызунов одного биологического типа по размерам, как нам кажется, является одним из способов более полного освоения сходных ниш. Удается наметить общую тенденцию, что обычно крупный из партнеров более стенобионтен и стенотопен, нежели мелкий.

Так, Cricetus cricetus в степной зоне распространен не так широко, как Cricetulus migratorius, последний селится также на пашнях, проникает в сады, становится синантропным видом. Allocricetulus curtatus более стенотопен, нежели мелкие Phodopus sungorus и Cricetulus barabensis.

Весьма гетерогенны по размерам Nesomyinae. Наиболее мелкие виды Macrotarsomys bastardi и Eliurus minor имеют тело длиной в 80—100 мм, средних размеров достигают полевковидные Brachyuromus (140—180 мм) и крысовидный Gymnuromys (120—160 мм). Крупные формы — Nesomys (длина тела 180—230 мм) и Brachytarsomys (210—250 мм). Наконец, тело Hypogeomys достигает длины в 300—350 мм.

Нельзя не вспомнить в связи с этим развитие гигантизма у островных грызунов — у антильского субрецентного хомяка Megalomys, у одного субрецентного вида галапагосских хомяков Nesoryzomys, у новогвинейской крысы Mallomys (тело 340—440 мм), у крыс с о-ва Флорес Papagomys (тело 410—450 мм), у крыс с о-ва Лусон (Филиппины) Phloeomys (375—485 мм) и Crateromys (325—360 мм), у новогвинейской крысы Hyomys (300—390 мм).

Гигантизм в островных биоценозах возникает с эволюционной точки зрения крайне быстро. Напомним о гигантских полевках с Южн. Курил, которые доставили много забот нашим систематикам. Аналогичный гигантизм на подвидовом уровне известен у хомяков: для эндемичного подвида Neotoma lepida latirostra с о-ва Данзанте в Калифорнийском заливе. В последнем случае наблюдается не только увеличение веса более чем на 60% по сравнению с континентальной популяцией, но и возникает заметный половой диморфизм (Vaughan, Schwartz, 1980).

Другие подсемейства Cricetidae по диапазону изменчивости размеров тела полностью укладываются в изменчивость Cricetinae. Отметим лишь, что у зеленоядных Microtinae отсутствуют карликовые формы: вес тела наиболее мелких полевок (Clethrionomys rutilus) не спускается ниже 17—18 г.

Половой диморфизм у хомяков почти не изучен. За исключением уже упоминавшегося случая с островной популяцией Neotoma lepida latirostra, он достоверно обнаружен нами у хомячков рода Calomyscus (Воронцов и др., 1979). Можно предполагать, что половой диморфизм в слабой степени свойствен практически всем видам грызунов, что говорит, в частности, о том, что все морфометрические исследования популяций должны вестись порознь для особей каждого пола.

Дифференциальные различия в темпах роста у разных полов у Oryzomys palustris исследованы Парком и др. (Park et al., 1974).

Источник: Н. Н. Воронцов. "Фауна СССР. Млекопитающие. Том III, вып. 6. Низшие хомякообразные (Cricetidae) мировой фауны", 1982 г.

Комментарии:

Нет комментариев :( Вы можете стать первым!

Добавить комментарий:

Зверосайт в соцсетях:

Зверо-Видосы:

"Полли" пишет на странице: Паук сенокосец.

03.09.2025 20:03:41

Интересно, очень и они бегают. Я видела как 2 самца дрались за самку. Победитель спариался. И потом долго не отходил от самки и других не подпускал

"Я верю в то,что они живы" пишет на странице: Стеллерова корова командорских островов.

30.03.2025 02:07:53

"messcer@MAIL.RU" пишет на странице: Восковая моль огнёвка и её разведение.

03.01.2025 00:15:19

Захватили мою кухню. Спасибо за информацию, познавательно.

"Рома" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

15.10.2024 13:36:06

Нажать "Play" (треугольник)

"медвежонок не забрался" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

14.10.2024 15:01:09

а как видево запустить?

Последние 11 статей:

- Амурский тигр выслеживает пятнистых оленей.

- Моржонок с мамой плавают в открытом океане.

- Моржи ютятся на тающих льдинах в поисках еды.

- Дикие кабанята сосут молоко у мамы.

- Как спасли очковых медведей.

- Стадо кабанов с детишками гуляют и ищут еду.

- Тюлень попался в пасть белой акулы?

- Пиявки умеют прыгать. Акробатика этих существ вызывает споры уже более ста лет.

- Белая акула сожрала котика за один укус.

- Пятнистые олени в лесу

- Осень на Дальнем Востоке России.