Подвижность и индивидуальный участок хомяков.

Подвижность связана с типом питания. Она выше у форм, питающихся трудно добываемыми высококалорийными кормами, и ниже у видов, потребляющих всегда обильные, но малокалорийные клетчатковые корма (Наумов, 1948).

Peromyscus maniculatus.

Тесно связан с подвижностью и размер индивидуального участка. У питающихся белковыми кормами оленьих «мышей» индивидуальный участок значительно больше, чем у полевок. По данным Барта (Burt, 1957), размер индивидуального участка у Peromyscus maniculatus колеблется от 0.2 до 0.8 га, у P. leucopus от 0.2 до 0.6 га. Джексон (Jackson, 1953) отмечает, что в дубовых лесах P. leucopus ловятся не дальше 25 м от места первичной поимки. В природных условиях размер индивидуального участка у видов, питающихся калорийной пищей, может быть очень мал: у P. leucopus при пике численности снижается до 0.052 га (Sheppe, 1965). Средняя площадь индивидуального участка P. boylei 0.24 га, причем индивидуальный участок самцов вдвое больше, чем у самок (Brown, 1964а). Площадь индивидуального участка самцов P. boylei равна 0.355 га, тогда как у самок лишь 0.275 га (Drake, 1958). Об индивидуальных участках Peromyscus см. также Metzgar, 1979, об индивидуальных участках P. polionotus см. Davenport, 1964.

Читать далее...Запасание кормов хомякообразными.

Нерегулярное запасание кормов на зиму свойственно Peromyscus и Reithrodontomys. Регулярное запасание кормов характерно для настоящих палеарктических хомяков и для Neotoma cinerea.

Cricetus cricetus.

Запасы пищи превышают у Cricetulus migratorius массу зверька в 25— 30 раз: М. И. Исмагилов (1948) находил в норах этого хомячка запасы пшеницы массой до 1 кг. Исключительных размеров достигают запасы у Cricetus cricetus. В норе хомяка на Южн. Урале обнаружено 4 кладовых, в одной из которых было найдено 39 кг овса, в другой — 0.8 кг, в двух других — проросшие зерна овса (Кириков, 1952). Эйзентраут (Eisentraut, 1928) находил в норах С. cricetus в Германии запасы зерна массой в 2.5, 3.75, 4.5, 4.75, 6.25, 12.0 кг.

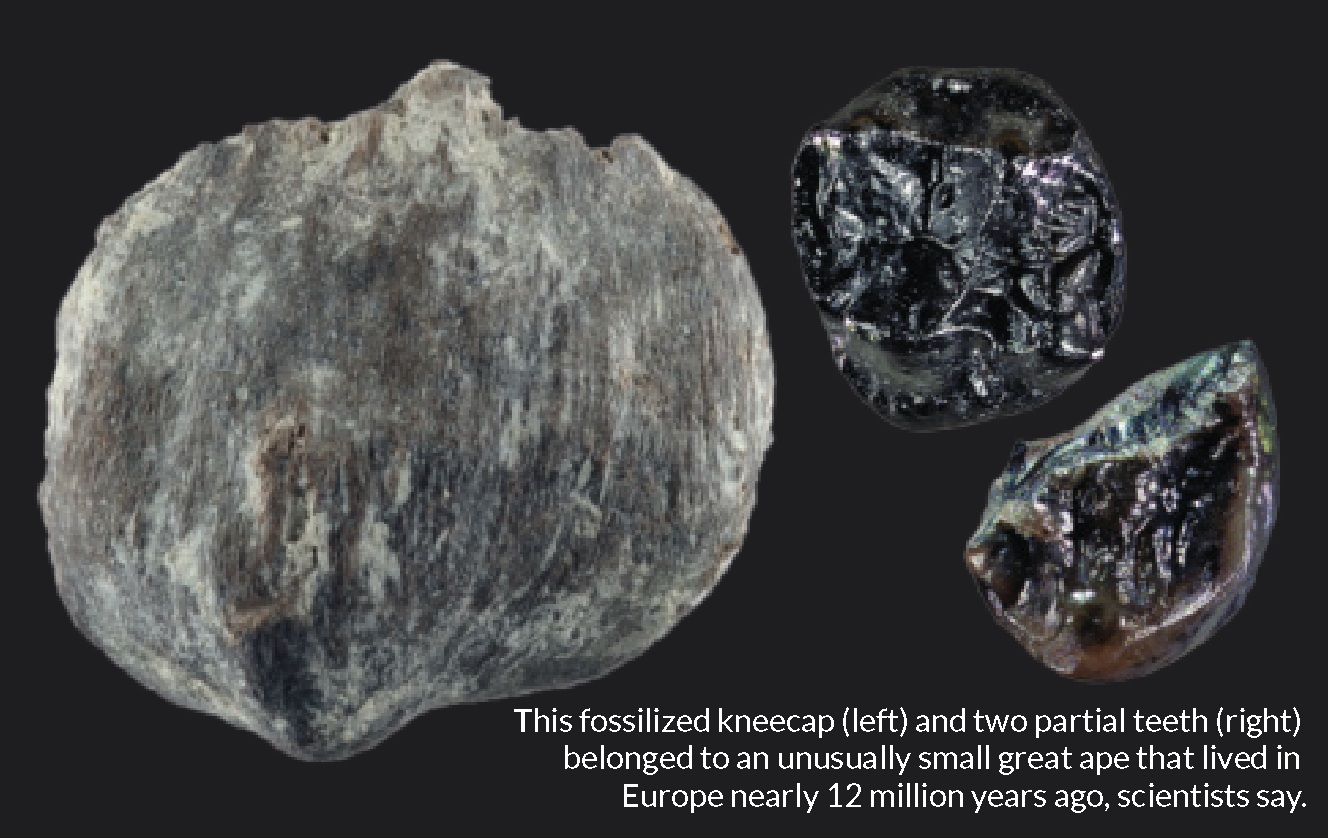

Читать далее...Какие бывают приматы?

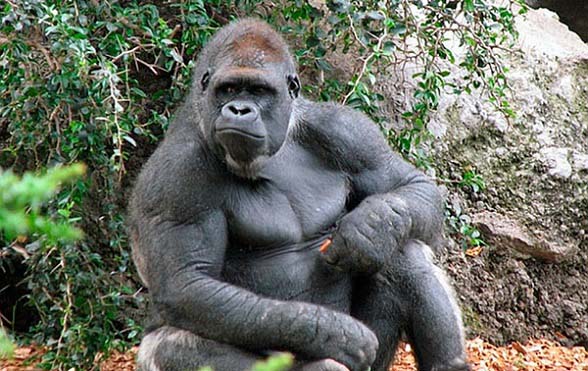

Отряд приматов или, в простонародье, обезьян насчитывает 477 видов, среди которых находится и самокоронованный венец природы – Homo Sapiens. Среди приматов есть как всеядные виды, так и убежденные вегетарианцы. Большинство обезьян живут на деревьях, но самые крупные виды, в том числе и человек, приспособились к жизни на земле. Хотя все наземные виды приматов способны ловко прыгать и лазать по деревьям, человек является видом, который утрачивает эту способность.

Уже почти человек, но пока еще горилла.

Разные виды приматов ведут различный образ жизни: одиночный, парный или стайный. Стаи некоторых видов обезьян могут достигать двухсот, а в особых случаях и трехсот особей.

Читать далее...Лошадь Пржевальского.

Длившаяся более полувека — с последней трети XIX до начала первого десятилетия XX века — эпоха покорения русскими Центральной и Средней Азии стала своего рода серебряным веком в летописи отечественных географических открытий. Среди великого множества уникальных зоологических объектов, обнаруженных в величайших пустынях и горных системах этого района мира, есть один, который по праву можно отнести к настоящим сокровищам животного мира Азии, это — дикая лошадь, известная еще как лошадь Пржевальского [Equus przewalskii (Poliakov, 1881)].

Табун лошадей Пржевальского.

Н. М. Пржевальскому посчастливилось первому из европейцев открыть это животное. Из своего третьего путешествия в 1879 году он привез в Петербург единственный экземпляр зверя — шкуру с черепом двухлетнего жеребенка, подаренную ему зайсанским уездным начальником. Сам Николай Михайлович в период четырех своих путешествий ни разу воочию не видел дикую лошадь, хотя немало слышал о ней от местного населения. В 1881 году сотрудник петербургского Зоологического музея И. С. Поляков именно по этому экземпляру сделал научное описание этого вида.

Читать далее...Дюгони, ламантины и другие родственники слонов.

Родство следующего отряда млекопитающих с хоботными не вызывает сомнения. Вместе они входят в группу тетитериев (Tethytheria), названную в честь древнего океана Тетис, на берегах которого протекала ранняя эволюция данных животных. Это сирены (Sirenia), которые сегодня представлены 2 родами. Единственный вид дюгоней (Dugong dugon) обитает в тропиках Индийского и юга Тихого океана, населяя мелководные бухты и лагуны, иногда заходя в открытое море и эстуарии рек. Род ламантинов (Trichechus) представлен 3 видами. Африканский ламантин (Trichechus senegalensis) населяет западное побережье Африки и близлежащие реки, американский ламантин (Trichechus manatus) населяет Карибский бассейн от Флориды до Бразилии, а амазонский ламантин (Trichechus inunguis) живет в бассейне Амазонки и в других южноамериканских реках. Некоторые ученые выделяют также карликового ламантина из рек Южной Америки. Таким образом, сирены обитают как в морях, так и в пресных водоемах. Все они питаются водорослями и другими растениями, лишь иногда поедая беспозвоночных. Ламантины и дюгони достигают в длину 3—4 м, изредка больше. Все сирены имеют массивное цилиндрическое тело, покрытое толстой голой кожей. Передние конечности преобразованы в ласты, задние отсутствуют. Хвост представляет собой плоский плавник, который у ламантинов округлый, а дюгоней двухлопастной, как у китов. Морда приплюснутая, с массивной верхней губой, покрытой жесткими вибриссами. Сирены — это полностью водные животные, никогда не выходящие на сушу.

Десмостил (Desmostylus).

Как же происходила эволюция этой группы млекопитающих? Сирены, как и киты, являются вторичноводными животными, т.е. их предки когда-то ходили по суше. Стоит отметить, что предки хоботных также когда-то были земноводными животными, но в дальнейшем эволюционировали в наземных зверей. Сирены же, напротив, в процессе эволюции навсегда перешли к жизни в воде. Древнейшие ископаемые сирены семейства прорастомовых (Prorastomidae) известны из раннего эоцена Ямайки. Впервые их остатки, представленные черепом, описал известный английский палеонтолог Р. Оуэн еще в 1855 году и назвал новый род — прорастом (Prorastomus). Долгое время не было новых известий о ранних этапах эволюции сирен. Однако спустя почти 150 лет был обнаружен почти полный скелет второго представителя прорастомовых — пезосирена (Pezosiren). Изучение костного материала позволило установить, что пезосирен был четырехногим животным, размером со свинью. Он имел короткую шею, удлиненное бочкообразное тело, короткие конечности и довольно длинный хвост. В целом прорастомовых можно считать предками всех сирен, хотя у них имелись различные архаичные признаки, не свойственные более продвинутым представителям отряда. Строение скелета подтверждает, что пезосирен мог неплохо передвигаться по суше, хотя большую часть времени он все же проводил в воде.

Читать далее...Питание различных хомякообразных.

Большинство хомяков по характеру своего питания может быть отнесено к эврифагам. Исходным для группы типом питания был, по-видимому, белковый тип растительного питания (Воронцов, 1962а, 1962б).

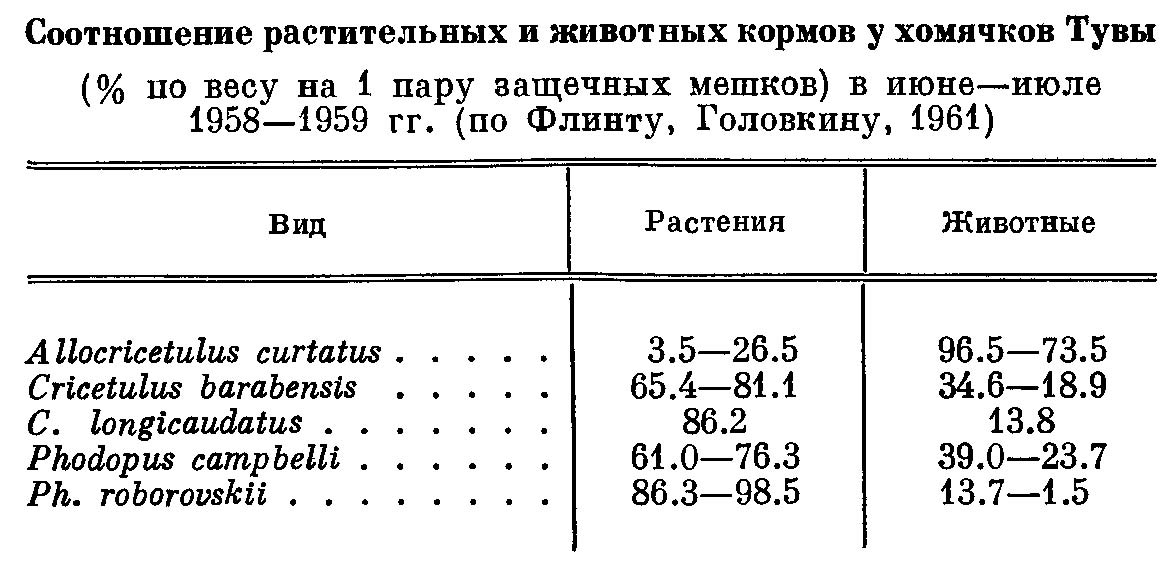

Таблица 1. Соотношение растительных и животных кормов у хомячков Тувы (% по весу на 1 пару защечных мешков) в июне—июле 1958—1959 гг. (по Флинту, Головкину, 1961).

Семена и зерна составляют основную часть рациона Oryzomys (Hamilton, 1943). Широкий набор кормов белкового типа характерен для Peromyscus и Reithrodontomys. Так, Peromyscus leucopus, замещающий в широколиственных и смешанных лесах Сев. Америки Apodemus flavicollis, питается семенами, орехами и насекомыми (Burt, 1957). Замещающий A. sylvaticus североамериканский Peromyscus maniculatus в лесах и на вырубках пихты Дугласа питается в основном семенами хвойных и насекомыми (Tevis, 1956).

Читать далее...Древнейшие млекопитающие – предки современных зверей.

Задолго до тигров, львов и саблезубых кошек, до амфиционовых, до владычества креодонтов, задолго до всех крупных хищников мир держали в стальных челюстях древнейшие чудовища.

Предки современных зверей.

С окончанием эпохи динозавров начали активно распространяться самые разные группы млекопитающих. В тропических лесах бродили и ощипывали молодую поросль первые вегетарианцы, в небо за насекомыми, соревнуясь с птицами, устремились первые летучие мыши, в водоемах за рыбой ныряли древнейшие предки китов, напоминавшие странных перепончатолапых длиннохвостых собак с вытянутыми крокодильими челюстями. В природной «лаборатории» начались эксперименты, явившие в мир разнообразных чудищ. Может показаться странным, но первыми крупными плотоядными стали архаичные копытные. Современные копытные предпочитают вегетарианскую диету, но древнейшие, которых объединяют в группу кондиляртров (Condylarthra), помимо зелени закусывали и животной пищей. В пищевых предпочтениях их можно сравнить с енотами и виргинскими опоссумами — эти звери едят все, что съедобно: плоды, мягкие побеги растений и листья, насекомых, мелких позвоночных — это называется «всеядность». Из современных парнокопытных (Artiodactyla) такой диеты до сих пор придерживаются свинообразные, но замечено, что даже овцы и олени при случае едят мелких животных. От архаичных всеядных кондиляртров в дальнейшем отделяется несколько групп, некоторые из них предпочитают больше вегетарианство, другие специализируются на мясе.

Читать далее...Места обитания хомякообразных и их биологические типы.

Экологически хомякообразные довольно резко распадаются на четыре группы. К одной из них следует отнести подземных роющих Myospalacinae и Tachyoryctinae. Ко второй и третьей экологически довольно однородные группы песчанок (Gerbillinae) и полевок (Microtinae). Экологически крайне неоднородны Cricetinae и Nesomyinae.

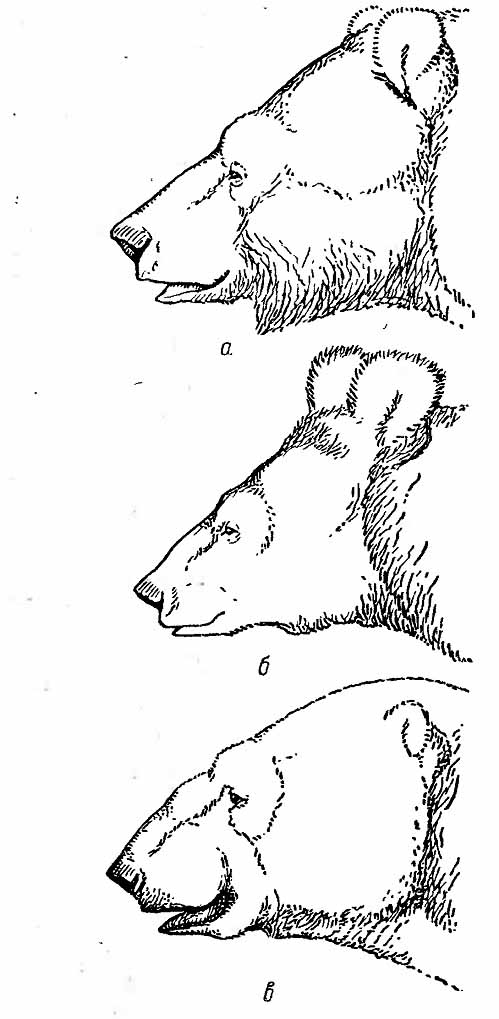

Рис. 1. Биологические типы хомяков Палеарктики.

а — Calomyscus urartensis Voronts. et Kartavtseva — конвергенция с Peromyscus crinitus Merriam и P. boylii Baird; б — Cricetulus (s. str.) barabensis Pall. — конвергенция с Malacothrix typicus Smith (Muridae); в — Tschershia triton de Winton — конвергенция с Arvicanthis Lesson; г — Phodopus sungorus sungorus Pall, в зимнем и летнем меху (по рис. К. К. Флёрова); д — Cricetus cricetus L., параллелизм с Mesocricetue Nehr. Рис. С. Л.- Шмуйлович. а, в, д — по Walker (1964); б — по фото В. А. Фоканова.

Вряд ли можно, не впадая в схематизм, дать краткую экологическую характеристику всех низших Cricetidae. Крайняя широта адаптивной радиации этих групп, вызванная разнообразием занимаемых низшими хомякообразными ниш, привела к тому, что многие хомяки и незомиины конвергентно выработали ряд экологических приспособлений, закрепленных в морфологических структурах, благодаря которым они резко отличаются от палеарктических представителей, называемых обычно «хомяками».

Читать далее...Зверосайт в соцсетях:

Зверо-Видосы:

"Полли" пишет на странице: Паук сенокосец.

03.09.2025 20:03:41

Интересно, очень и они бегают. Я видела как 2 самца дрались за самку. Победитель спариался. И потом долго не отходил от самки и других не подпускал

"Я верю в то,что они живы" пишет на странице: Стеллерова корова командорских островов.

30.03.2025 02:07:53

"messcer@MAIL.RU" пишет на странице: Восковая моль огнёвка и её разведение.

03.01.2025 00:15:19

Захватили мою кухню. Спасибо за информацию, познавательно.

"Рома" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

15.10.2024 13:36:06

Нажать "Play" (треугольник)

"медвежонок не забрался" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

14.10.2024 15:01:09

а как видево запустить?

Последние 11 статей:

- Амурский тигр выслеживает пятнистых оленей.

- Моржонок с мамой плавают в открытом океане.

- Моржи ютятся на тающих льдинах в поисках еды.

- Дикие кабанята сосут молоко у мамы.

- Как спасли очковых медведей.

- Стадо кабанов с детишками гуляют и ищут еду.

- Тюлень попался в пасть белой акулы?

- Пиявки умеют прыгать. Акробатика этих существ вызывает споры уже более ста лет.

- Белая акула сожрала котика за один укус.

- Пятнистые олени в лесу

- Осень на Дальнем Востоке России.