Медоносные пчёлы «чуят» рак лёгких. Запахи болезни вызывают характерную активность в мозге насекомых.

Летать как бабочка, а вот рак унюхать — как пчела? В лабораторных условиях медоносные пчёлы сумели уловить тончайшие ароматы рака лёгких — вплоть до едва уловимого запаха, исходящего с дыханием пациента.

Чтобы проверить, могут ли пчёлы различать рак, учёным сначала пришлось аккуратно закрепить насекомых в 3D-печатных держателях с небольшим количеством воска (голубого цвета).

Вдохновившись выдающимся обонянием насекомых, учёные подключили живые пчелиные мозги к электродам, пропустили различные запахи под их усиками и записали активность мозга. «Тут всё очевидно — как день и ночь: видно, реагирует пчела на химическое вещество или нет», — говорит нейроинженер Дебаджит Саха из Университета штата Мичиган в Ист-Лансинге.

Читать далее...Белый медведь охотится на морского зайца.

Морской заяц убегает от белого медведя.

Белый медведь маскируется во льдах, подбираясь к морскому зайцу.

Читать далее...ДНК опровергает традиционную историю одомашнивания лошади.

Лошадиные силы могли «завестись» около четырёх тысяч лет назад.

Новая временная шкала может изменить представления о роли древних культур в развитии коневодства.

Как сообщают учёные 6 июня в журнале Nature, лошади были одомашнены как минимум дважды. Согласно генетическим данным, первые попытки могли предпринять охотники-собиратели Ботайской культуры в Центральной Азии примерно 5 500 лет назад. Но этот опыт оказался недолговечным. Вторая волна приручения произошла около 4 200 лет назад у народов, живших севернее Кавказских гор. Эти лошади быстро распространились по миру, вытеснив своих диких сородичей и став прародителями современных домашних лошадей всего за несколько столетий.

Читать далее...300 тысяч уток чирков клоктунов в одной стае.

Чирки клоктуны на закате.

Тысячи уток перелетают зимовать на юг.

Читать далее...Что нам попадает в рот? Насекомые, грызуны и плесень.

История о том, что каждую ночь человек проглатывает восьмерых пауков, — не более чем вздор, который стал вирусным благодаря списку случайных «фактов» в раннюю эпоху интернета. И всё же эта вызывающая отвращение городская легенда живёт не просто так: на самом деле мы ежедневно непроизвольно заглатываем массу отвратительных вещей — от случайных частей животных за обедом до собственных зубов во сне. Как правило, организму от этого вреда немного — главное, не задумываться слишком глубоко, что именно вы только что проглотили. Вот некоторые из самых мерзких и странных вещей, которые могут попасть вам в рот без всякого предупреждения.

Пауки пьют нашу слюну во время сна

1. НАСЕКОМЫЕ

Читать далее...Как растут грибочки? Это вешенки?

Грибы растут из бревна.

Ускоренное прорастание грибов из сваленного дерева

Читать далее...Где у морской звезды голова?

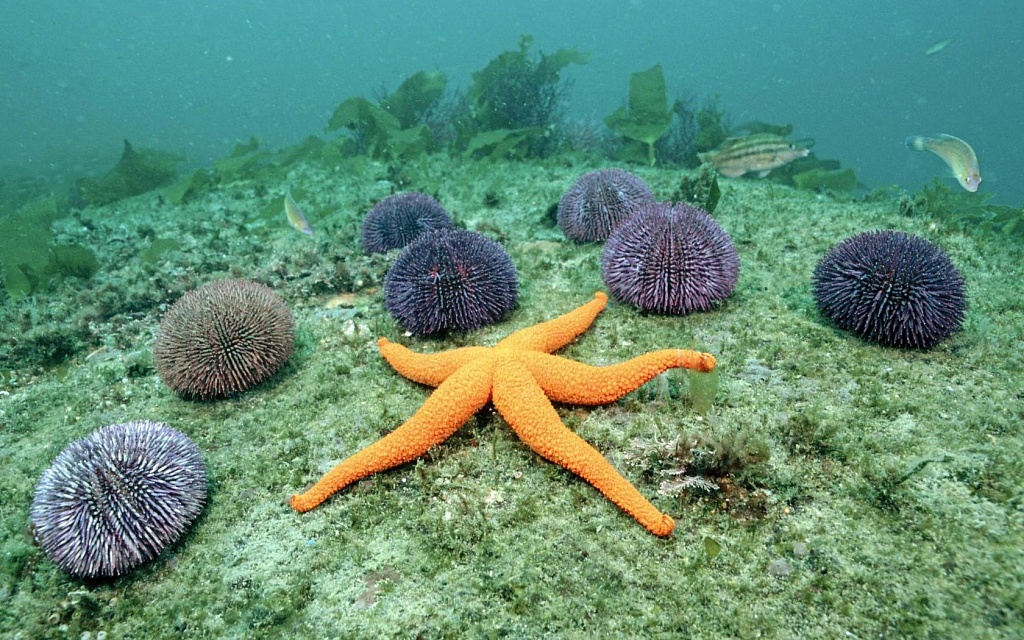

С первого взгляда морская звезда кажется сплошным скопищем конечностей. Ну а где же у неё голова? Учебники по зоологии, описывая иглокожих — морских звёзд и их родственников, таких как морские ежи и плоские песчаные ежи, — обычно лаконично сообщают: голова у этих существ в процессе эволюции попросту исчезла. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature, намекает на куда более необычную картину: морская звезда — это, по сути, почти полностью голова.

Морская звезда и морские ежи

Большинство животных обладает двусторонней симметрией: если провести воображаемую линию вдоль тела, получится два примерно одинаковых зеркальных бока. У морской звезды симметрия радиальная: её тело состоит из пяти одинаковых лучей, расходящихся от центральной точки. Такие параметры закладываются ещё на молекулярном уровне, с помощью определённых генетических маркеров. Причём один и тот же маркер, «приказывающий» клеткам сформировать, скажем, голову у одного вида, у другого может дать нечто совсем иное. С учётом такой странной и независимой эволюции у морских звёзд учёным уже давно трудно понять, какие именно части их тела можно считать передними (головой), а какие — задними (туловищем или хвостом).

Читать далее...Как плавают белые медведи.

Плывущий белый медведь – виз из под воды.

Белый медведь летом проводит до 8 часов в день в воде.

Читать далее...Мегапроект HIP составит карту иммунного разнообразия человека.

Вакцина против гепатита B — одна из самых мощных: она обычно обеспечивает защиту от смертельного вируса печени на десятилетия. Однако примерно у 10% людей она не срабатывает. В 2020 году Эми Хуэй-И Ли, системный биолог из Университета Саймон Фрейзер, вместе с коллегами решила выяснить, можно ли заранее предсказать, кому вакцина принесёт пользу. Учёные обнаружили, что по данным о состоянии иммунной системы — таким как уровень некоторых белков и активность определённых генов — можно было предугадать, разовьётся ли у человека защита от вируса. «Мы получили представление о том, какие факторы влияют на эффективность вакцины, а какие нет», — говорит Ли.

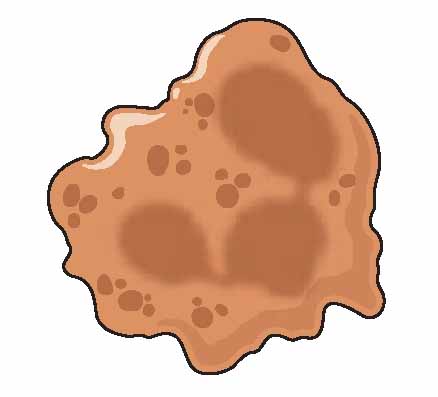

Эозинофил. Атакует паразитов и патогены.

В их исследовании удалось собрать данные лишь от небольшого числа пациентов, но масштабный проект, который стартует в этом году, намерен собрать аналогичную информацию у сотен тысяч добровольцев по всему миру. Этот проект — Human Immunome Project (HIP) — поддерживает международный консорциум компаний, правительственных организаций и университетов. Он будет исследовать тысячи иммунных показателей в образцах крови и тканей. В результате появится крупнейшая и самая полная база данных об иммунной системе человека — ценный ресурс для учёных, изучающих, как различия в иммунитете влияют на эффективность вакцин и лекарств, а также на нашу предрасположенность к болезням. «Перед нами открывается колоссальная возможность понять природу человеческих заболеваний», — говорит иммунолог Марк Дэвис из Стэнфордского университета, который сам в проекте не участвует.

Читать далее...Черви экстремофилы в ядовитой серной пещере.

Внутри серной пещеры в Стипбоут-Спрингс, штат Колорадо, воздух насыщен ядовитым сероводородом и содержит смертельные концентрации углекислого газа. Пещера, огороженная простой трехдосочной изгородью, практически не видела гостей. В старых выпусках газеты “Steamboat Pilot” можно найти упоминания редких экспедиций — как, например, в 1930-х годах, когда спелеологи в противогазах могли выдержать внутри лишь по четыре минуты. Или история шестидесятых, когда учёный со снаряжением для подачи кислорода вылезал наружу, бьющийся в конвульсиях, и его пришлось вытаскивать на свежий воздух.

Ядовитая пещера

Но Дэвида Стайнманна это не испугало.

Читать далее...страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Зверосайт в соцсетях:

Зверо-Видосы:

"Полли" пишет на странице: Паук сенокосец.

03.09.2025 20:03:41

Интересно, очень и они бегают. Я видела как 2 самца дрались за самку. Победитель спариался. И потом долго не отходил от самки и других не подпускал

"Я верю в то,что они живы" пишет на странице: Стеллерова корова командорских островов.

30.03.2025 02:07:53

"messcer@MAIL.RU" пишет на странице: Восковая моль огнёвка и её разведение.

03.01.2025 00:15:19

Захватили мою кухню. Спасибо за информацию, познавательно.

"Рома" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

15.10.2024 13:36:06

Нажать "Play" (треугольник)

"медвежонок не забрался" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

14.10.2024 15:01:09

а как видево запустить?

Последние 11 статей:

- Амурский тигр выслеживает пятнистых оленей.

- Моржонок с мамой плавают в открытом океане.

- Моржи ютятся на тающих льдинах в поисках еды.

- Дикие кабанята сосут молоко у мамы.

- Как спасли очковых медведей.

- Стадо кабанов с детишками гуляют и ищут еду.

- Тюлень попался в пасть белой акулы?

- Пиявки умеют прыгать. Акробатика этих существ вызывает споры уже более ста лет.

- Белая акула сожрала котика за один укус.

- Пятнистые олени в лесу

- Осень на Дальнем Востоке России.