Малые дятлы.

Дятлы разные бывают, большие и поменьше, пестрые, белоспинные, зеленые, седые и черные, даже трехпалые. А есть и совсем крошки, размером с домового воробья, их так и зовут: малые, или воробьиные дятлы. Птицы эти пестры пером, черным с белым. У самцов - алые шапочки, самочки - пестрые, черно-белые. Гнезда в дуплах устраивают. Там, где им беспокойно, в парках, например, гнездятся высоко, а в глухомани могут устроить гнездо в метре от земли, но в любом случае стараются долбить дупло не в толстом, полусгнившем стволике, а на больших деревьях - в сухих сучьях. Любят малые дятлы жить по берегам рек и речек, поросших ивняком, ольхой и осиной, укрытых ближе к урезу воды зелеными коврами осок, дающих приют изящным стрекозам - красоткам-девушкам тем, что с темно-синими слюдяными крылышками.

Малый дятел у идеально круглого дупла.

Дупло у малых дятлов им в пору, маленькое снаружи, ровное, круглое. Весной, в апреле, самец подыскивает подходящее деревце и, устроившись на боковой ветке, колотит ее клювом, выбивая негромкую барабанную дробь, привлекая на свою территорию самку, а заодно и сообщая своим собратьям, что это место уже занято. В начале мая в дупле, устроенном немудрено, без подстилки, появляются пять-шесть фарфорово-белых яичек. Согревают кладку оба родителя, но самка чаще днем, самец - ночью. Недели через две, во второй половине мая, появляются птенцы - голые, слепые и глухие. Но уже через три недели они покидают родное дупло. Родители держатся с выводком не долго, и вскоре для молодых начинается полная опасностей пора самостоятельности. Тут тебе и извечный враг птичьей мелочи - перепелятник, зазевался - куница в дупле на ночевке придушит, Немало напастей на бедную голову дятлят наберется, всего не перечесть, за ротозейство расплата - жизнь. Переживут молодые первую осень, поосвоятся, а впереди зима, тоже испытание нешуточное не только для молодых, взрослым достается не меньше. Зимой крошки-дятлы часто кормятся в смешанных стайках зимующих птиц: с синицами, поползнями и пищухами. Но могут эти птички добывать корм и сами по себе, в местах для дятлов не совсем обычных - на крупных сорняках, к примеру, репейнике. Сидит пестрая, черно-белая птичка на стебле, там, где он из-под снега торчит, и долбит, усердно работает. Подолбит, примерится, словно прислушиваясь и снова за свое. Так отыскивают дятлы личинок насекомых, зимующих в полых стеблях сорняков. Бежит время. Глядишь, и зима на убыль, дело к весне, пора дупло строить, детей заводить, чтобы не пресекся род крошек-дятлов на Земле.

Читать далее...Чомга - утка-поганка.

Даже в самые суровые зимы большие города отдают своим поилицам-рекам столько тепла, что не бывает близ них настоящего ледостава. И уже не случайно, а регулярно, не в одиночку, а стаями слетается зимовать в такие места водоплавающая птица. В основном это непритязательные кряквы, среди которых не вдруг отыщешь грузноватый силуэт красноголового нырка или стройную фигурку чомги, у которой на узкой, остроклювой голове еще нет брачных украшений. У теплых черноморских и каспийских берегов эта поганка зимует испокон веку, а на реках и водохранилищах стала оставаться недавно. В зимнюю пору она охотится под водой, и единственной ее добычей может быть только рыба. Охотится на глаз, и поэтому времени на ловлю — в обрез. И даже на самых добычливых местах зимовка дается чомге труднее, чем уткам. Она и одета победнее, и всю долгую ночь проводит на холодной воде, так что потери тепла у нее больше.

Чомга.

К утру голод дает себя знать как следует, и, едва занимается рассвет, птица, не тратя ни минуты на туалет, начинает нырять. После нескольких неудачных нырков она появляется на поверхности, держа в клюве изогнувшегося и растопырившего все колючки ерша. От морозного воздуха у рыбешки сразу захватывает дух, но чомга, боясь упустить добычу, обращается с ней бережно и неторопливо. Тем временем становится светлее, и второго ерша птица ловит быстрее. Потом отплывает от заберега, под которым охотилась, оглядывается по сторонам и словно раздваивается: рядом выныривает точно такая же чомга, которая промышляла поодаль, и обе усердно и тщательно начинают чистить оперение.

Читать далее...Седой дятел.

Когда-то почти в каждом обходе всех лесничеств Усманского и Хреновского боров, Шиповой дубравы и других островных лесов стояли старинные кордоны: дом, один-два сарая, иногда — банька. И бани, и сараи, и бревенчатые дома обмазывали для тепла местной штукатуркой толстым, пальца в три-четыре, слоем. Крепкая и легкая, она могла держаться без ремонта десятилетиями, но подмазывать стены приходилось лесникам ежегодно, после каждой зимы. К весне побеленные дома с одной-двух, а то и со всех четырех сторон становились грязно-конопатыми от множества глубоких щербин, словно кто-то держал те кордоны в осаде, паля в стены самой крупной картечью, но притом стараясь, чтобы в окна и двери не попадало и чтобы крыша оставалась цела. Поначалу я, как гость, как-то и не обращал внимания на это странное вредительство или глупое озорство, пока в одну из зим не стал очевидцем птичьих «проказ».

Седой дятел.

Второй день неожиданной январской оттепели начался бойким дождем, быстро смывшим серебро свежего инея со стволов берез и осин, остатки снега с сосновых веток. В такую погоду ни в одном лесу не услышишь перестука дятлов, предпочитающих отсиживаться в сухих дуплах, чтобы не мочить перо. Поэтому возле Кряжевского кордона меня удивил знакомый стук синкопами: где-то впереди долбил крупный дятел. Странным было поведение лесного мастера (дождь все-таки), и странным был звук, вроде как не по дереву. Но когда я вышел на поляну, стук оборвался и никакого дятла вблизи не оказалось.

Читать далее...Лазоревка.

Пасмурный, неморозный и тихий декабрьский день. Ни солнца, ни теней, ни снежного блеска. Тяжелеет шапка зимы, хотя еще и лед слабоват, и нет хороших сугробов. Однако лихой ветер-северянин в одну ночь так продул речную долину, что смел в береговые ивняки почти половину снега, который лег было на открытый луг, и так завалил им несгибаемую щетку сухих тростников, что не пройти сквозь нее пешему. Мороз высушил бамбуковой крепости стебли и жесткие ленты листьев, и шуршат они при малейшем дуновении. И одинокий рыболов то смотрит на поплавок в темной лунке, то с беспокойством поглядывает туда, где в тростниковой чаще раздается громкий шорох. Даже не шорох, а почти треск, будто там напролом пробивается к открытому месту заблудившийся кабан.

Портрет лазоревки.

Шум постепенно приближается к берегу, и вскоре становится различимо мелькание крошечных птичьих силуэтов: в обычном поиске зимнего корма снует в тростниках маленькая стайка лазоревок. Облик и повадки выдают принадлежность птиц к синичьему племени. У каждой светло-лазоревая «шапочка» величиной с копейку, того же оттенка сложенные крылья и хвост. Приятная голубизна летнего неба на птичьем пере отозвалась в имени маленькой европейской синички.

Читать далее...Свиристели в городах.

Ни одна из примет народного месяцеслова не предвещала такой свирепой зимы, как прошлая. Небывалый морозище ахнул в самый канун нового 1979 года, снега за два дня навалило — ни проехать, ни пройти. Попрятались и молчали озябшие воробьи, едва попискивали не отлетавшие от кормушек синицы, искреннее сочувствие вызывали нахохлившиеся вороны, и чуть ли не на лету замерзали красивые дрозды-рябинники.

Свиристель.

В городе было ничуть не теплее, чем в лесу или в поле, но на дворах и на улицах как ни в чем не бывало пировали я на застывших рябинах красавцы-свиристели. Большие стаи хохлатых птиц, не пугаясь ни автобусов, ни пешеходов, с завидным проворством ощипывали рябиновые гроздья и торопливо глотали твердые, как камень, сладковатые ягоды вместе с налипшими на них снежинками. Разность температур птичьего тела и мороженых ягод была, пожалуй, более семидесяти градусов, но свиристели так поспешно срывали и проглатывали красные ледышки, словно опасались, что не каждому достанется его доля. Проглотив три-четыре ягоды на ветке, птицы уносили в клюве еще по одной, проглатывая их уже на лету. В сумерки все улетели в лес, а на рассвете снова были у тех деревьев, которые не успели ощипать до вечера.

Читать далее...Происхождение лошади.

Первые предки лошадей появились более 60 миллионов лет назад и были совсем не похожи на тех прекрасных грациозных животных, каких мы видим сегодня.

Скелет эогиппуса. Находка из Вайоминга (США).

На протяжении всего этого времени эволюция лошадей происходила в направлении увеличения размеров, сокращения числа пальцев и усложнения зубной системы. Главным фактором влияния на развитие животных были меняющиеся условия среды обитания и необходимость к ним приспосабливаться.

Читать далее...Американский пейнтхорс.

Происхождение: Америка (США).

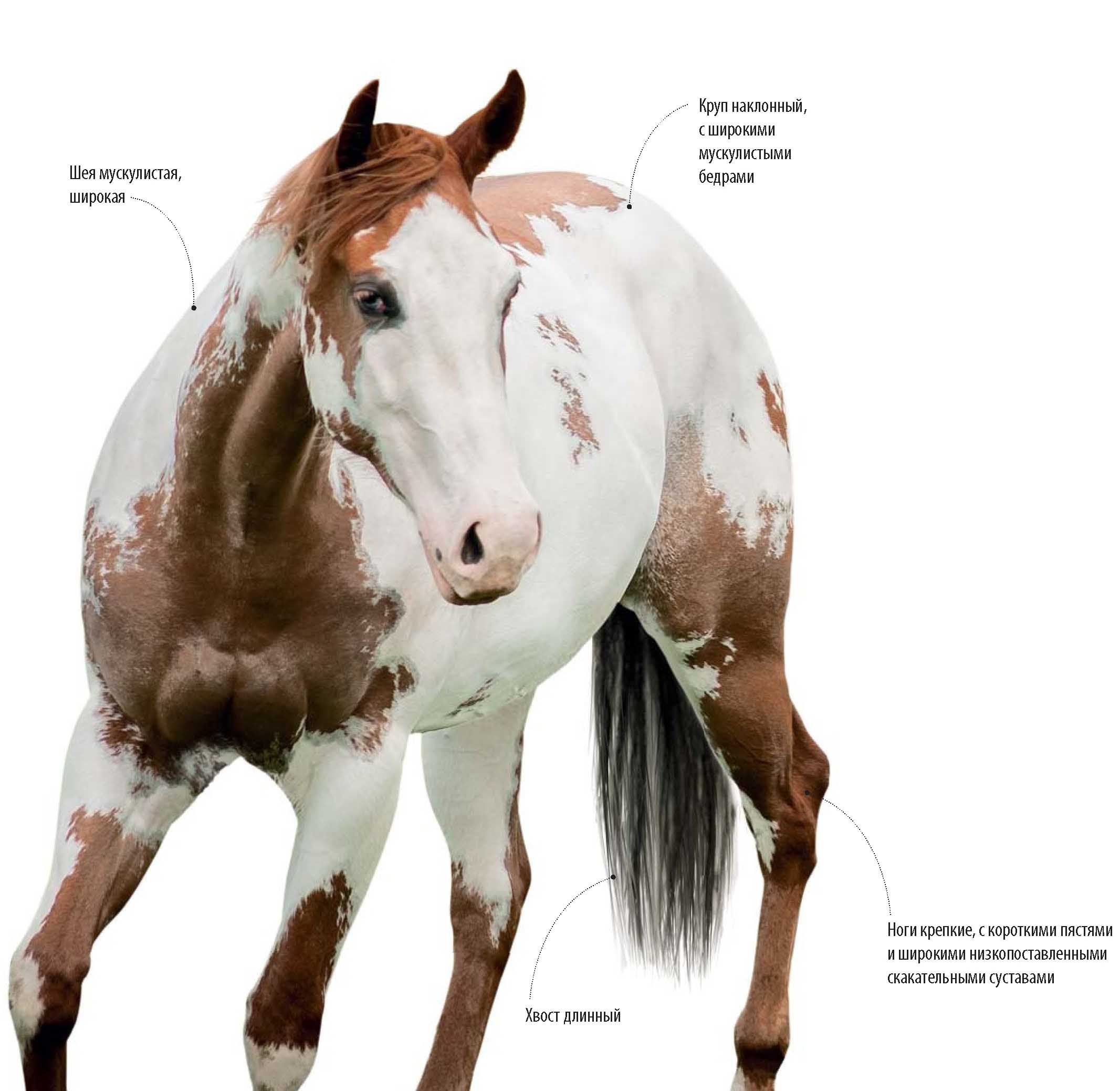

Порода лошади американский пейнтхорс.

Высота в холке: жеребцы — 1,6–1,65 м; кобылы — 1,45–1,58 м.

Читать далее...Лошадь владимирский тяжеловоз.

Происхождение: Россия

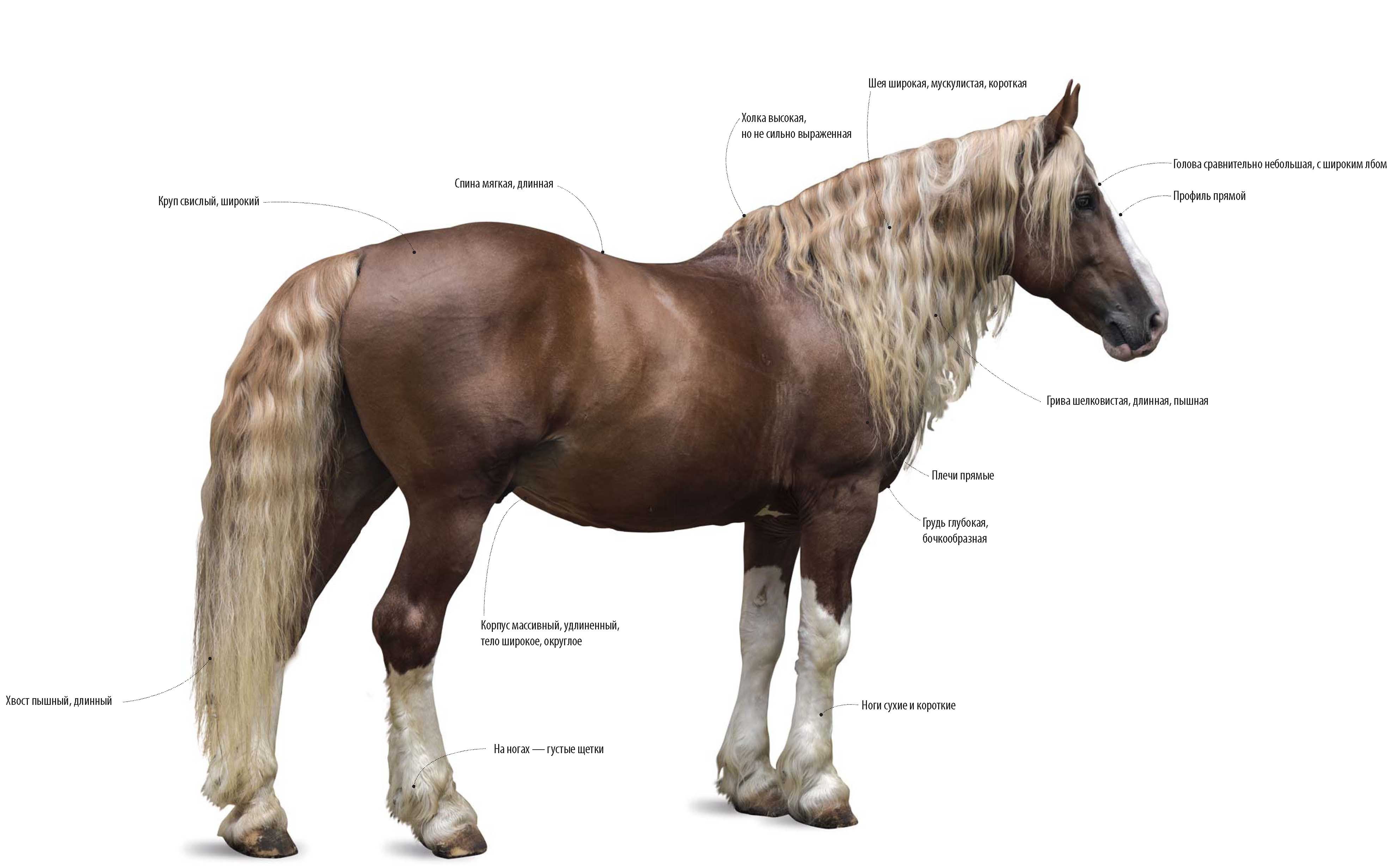

Порода лошади владимирский тяжеловоз.

Высота в холке: жеребцы — 1,65–1,7 м, кобылы — 1,6–1,65 м

Читать далее...Русский тяжеловоз – порода лошади.

Страна происхождения: Россия.

Лошадь породы русский тяжёловоз.

Высота в холке: жеребцы — 1,48–1,5 м; кобылы — 1,46–1,48 м.

Читать далее...Как происходило одомашнивание лошадей?

История лошади неразрывно связана с историей человечества.

Эллинская терракотовая ваза с изображением колесницы. 1375–1350 годы до нашей эры. Музей Метрополитен, Нью-Йорк (США).

Одомашнивание этих животных имело огромное социальное и экономическое значение в жизни людей, привело к развитию транспорта, сельского хозяйства, коммуникаций, увеличило количество производимых продуктов питания.

Читать далее...страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Зверосайт в соцсетях:

Зверо-Видосы:

"Полли" пишет на странице: Паук сенокосец.

03.09.2025 20:03:41

Интересно, очень и они бегают. Я видела как 2 самца дрались за самку. Победитель спариался. И потом долго не отходил от самки и других не подпускал

"Я верю в то,что они живы" пишет на странице: Стеллерова корова командорских островов.

30.03.2025 02:07:53

"messcer@MAIL.RU" пишет на странице: Восковая моль огнёвка и её разведение.

03.01.2025 00:15:19

Захватили мою кухню. Спасибо за информацию, познавательно.

"Рома" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

15.10.2024 13:36:06

Нажать "Play" (треугольник)

"медвежонок не забрался" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.

14.10.2024 15:01:09

а как видево запустить?

Последние 11 статей:

- Амурский тигр выслеживает пятнистых оленей.

- Моржонок с мамой плавают в открытом океане.

- Моржи ютятся на тающих льдинах в поисках еды.

- Дикие кабанята сосут молоко у мамы.

- Как спасли очковых медведей.

- Стадо кабанов с детишками гуляют и ищут еду.

- Тюлень попался в пасть белой акулы?

- Пиявки умеют прыгать. Акробатика этих существ вызывает споры уже более ста лет.

- Белая акула сожрала котика за один укус.

- Пятнистые олени в лесу

- Осень на Дальнем Востоке России.